こんにちは、G-CLOUDです。

本サイトの主はLPIC Level3(Security 303)まで持っているのですが、Linuxについて一から勉強をし直そうと思い勉強した内容を備忘録として残しています。

目次

そもそもOSとは?

LinuxはOSの一つですが、そもそも初学者からしたら「OSって何?」と思われる方がほとんどではないでしょうか。

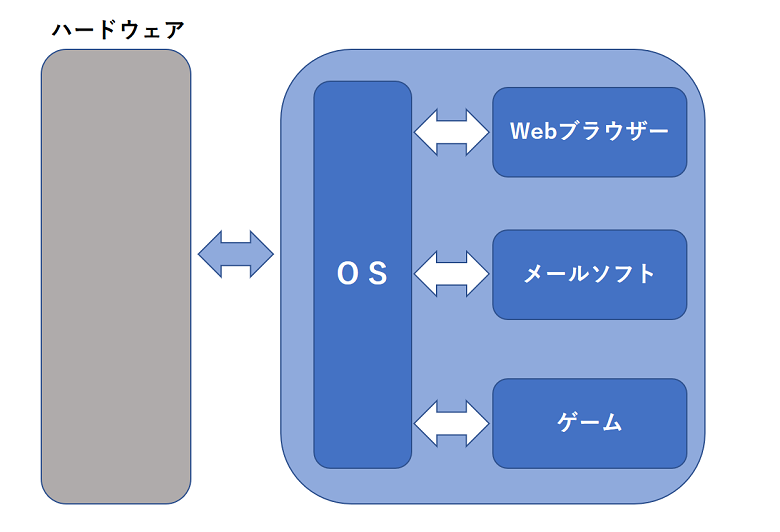

OSはオペレーションシステムの略で、世の中のコンピュータは基本的にOSとアプリケーションでできています。

アプリケーションは私たちが普段使っているメールソフトやゲームソフト、音楽プレーヤーやWebブラウザのことを指します。

対してOSというのはWindowsやMac、Linuxなどがあります。

OSの役割としては、ハードウェアやアプリケーションの間で、ハードウェアを制御したり、アプリケーションが動作するための環境を提供してくれます。

ハードウェアがピンとこない方は、例として携帯電話やスマートフォン、他にもPS4や3DSなどの機器が基本的にはハードウェアに該当します。

OSはハードウェアとアプリケーションの中間で、様々な操作の受け渡しを行ってくれるもので

OSがあるおかげで、私たちはハードウェアの事を意識せずに制御できたり、アプリケーションの操作をすることができるのです。

Linuxとは

LinuxはOSの一つであると紹介をしましたが、Linuxについて詳しくなる為にまずは歴史的な話をしましょう。

Linuxが誕生したのは1991年で、Linuxの中心となるカーネルを作成したのは当時フィンランドのヘルシンキ大学にいたリーナス・トーバルズ(Linus Torvalds)さんでした。

彼の名にちなんで、作られたカーネル※の名前をリナックス(Linux)と名づけました。

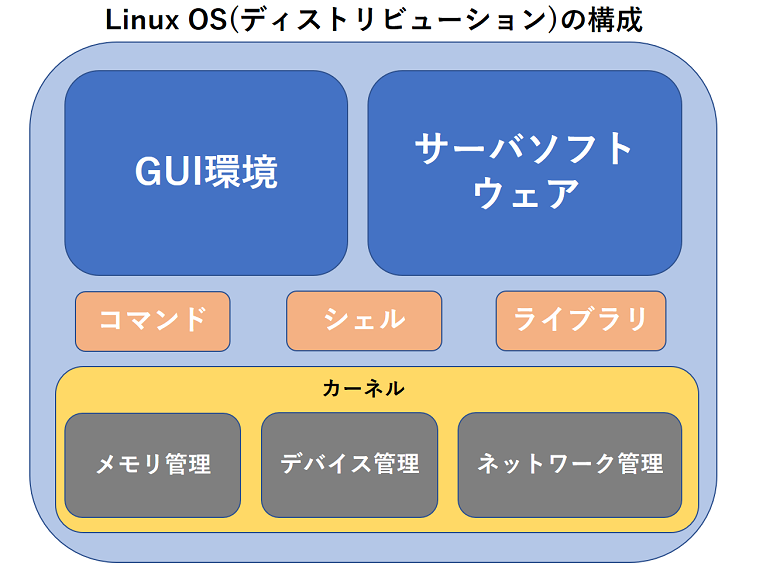

カーネル:プログラムのプロセス管理やメモリ管理、ネットワーク管理やデバイス管理などを担当するプログラムのこと。カーネルは自動車でいうエンジンのことで、リーナスさんはLinuxの中核となる部分を作ったのです。

Linuxカーネルだけでは、車のエンジンだけでは車は動きません。タイヤやドア、他にも窓なんかを作らなければ車とは言えませんよね?

リーナスさんが作ったLinuxはインターネット上で公開され、それに興味を持ったエンジニア達がみんなで車でいうタイヤやドアなどを共同開発していきました。

そして瞬く間にLinuxは大きく成長していき、Linuxカーネルを元にLinux OSが作られました。

Linux OSの中にはLinuxカーネルはもちろんのこと、ライブラリ(プログラムの部品をいっぱい集めたファイル)やツール、インストーラが組み込まれています。

そして全てが一つにまとまったものをディストリビューションと呼んでいます。

ディストリビューションを構成するサーバソフトウェアやシェル、ライブラリなどは基本的には全て無償で利用することができます。

なぜかというとそれらのソフトウェアはオープンソース※であり、世界中のエンジニアが共同で開発したものだからです。

オープンソース:人間が理解しやすいプログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムであるソースコードを広く一般に公開し、誰でも自由に扱ってよいとする考え方。また、そのような考えに基づいて公開されたソフトウェアのこと。

なので基本的にLinux OSは無償で使うことができます。しかし、企業などが独自に開発したソフトウェアを組み込み、完成したディストリビューションを有償で販売している例もあります。

ディストリビューションには大きく分けて3つのグループに分類分けすることができます。

Red Hat系ディストリビューション

代表的なOS:Red Hat Enterprice Linux(有償)、CentOS(無償)

Red Hat Enterprice LinuxとCentOSの決定的な違いは、レッドハッド社のサポートを受けられるか受けられないかです。

Debian系ディストリビューション

代表的なOS:Ubuntu

Ubuntuはここ数年で世界的に人気を誇る無償のディストリビューションです。UbuntuはGUIがとても操作しやすく、Windowsの代替として注目を集めています。

毎年開発者たちは集会などを開き、4月と10月の年2回にわたって最新版をリリースしています。

その他のディストリビューション

代表的なOS:openSUSE、Slackware

openSUSEはSlackwareから派生した無償のディストリビューションです。

デスクトップからサーバ用途まで様々な場面で使うことができ、独自のシステム管理ツールも充実しているため人気です。

Linuxの特徴

さて、Linuxについて少し知識が増えてきたと思うので、次はLinuxの特徴について紹介したいと思います。

Linuxは様々なプラットフォームで動作させることができる

プラットフォームとは、OSを動かすことのできるハードウェアのことです。

Linuxはパソコンで動作するのはもちろんのこと、スマートフォンや家電製品上でも動作することができます。

無償でダウンロード、使用することができる

Linuxは有償な物もありますが、基本的に有償なディストリビューションは企業向けに販売されているもので、個人が支払うことは基本的にありません。

そして、Linuxは様々なディストリビューションがありそのほとんどを無償でダウンロードして利用することができます。

WindowsなんかはOSの使用ライセンスのために1~2万円くらいもっていかれます。。。

サーバとして利用することができる

世の中にはWebサーバやメールサーバなどのサービスを提供するコンピュータが数えきれないほどありますが、そのサーバを構築する基盤としてLinuxがよく利用されます。

WebサーバであればApache、データベースサーバであればMySQLやPostgreSQL、サーバサイドのプログラミング言語としてPHPやPythonなどをLinux上にインストールしてLAMP環境※を構築することが多々あります。

LAMP:Linux、Apache、MySQL、PHPが動作する環境のことで、頭文字を取ってLAMPと呼ばれている。

組み込み系機器

みんなが普段使っている携帯電話や家電製品のハードウェアを制御するのに、毎回Windowsを導入していてはすべての機器が通常の値段のプラス1~2万円ほど高くなってしまいます。

なので基本的にそういった家電製品(液晶テレビなど)は無償のLinuxを使ってハードウェアを制御しています。

また、スマートフォンの一つであるAndroidも、カーネルはLinuxを使っています。

No comments yet.